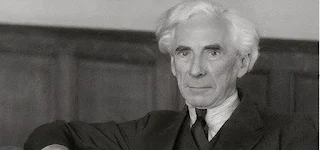

«A pesar de la profunda influencia que ejercen en la vida moderna los hombres de ciencia, son, en muchos aspectos, menos poderosos que los políticos. »... - Bertrand Russell

Texto del filósofo, matemático y premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell, publicado por primera vez en 1949, en su libro titulado " Authority and the Individual"

Por: Bertrand Russell

Hoy día, si un individuo de dotes excepcionales se dedica al arte o a la reforma religiosa o moral, tiene pocas esperanzas de llegar a hacer una carrera tan brillante o a ejercer una influencia social tan grande como en tiempos pasados. Sin embargo, todavía se le ofrecen cuatro carreras; puede llegar a ser un gran dirigente político, como Lenin; puede adquirir un poder industrial inmenso, como Rockefeller; puede transformar el mundo con descubrimientos científicos, como lo están haciendo los investigadores del átomo; o, finalmente, si no tiene la capacidad necesaria para ninguna de estas carreras, o si no se le ofrece la oportunidad, su energía, a falta de otra salida, puede arrastrarle a una vida de crimen. Los criminales, en el sentido legal, rara vez ejercen una gran influencia en el curso de la historia, y, por lo tanto, un hombre demasiado ambicioso, si le es posible, escogerá otra carrera.

El encumbramiento de los hombres de ciencia a una posición eminente en el Estado es un fenómeno moderno. Lo mismo que otros innovadores tuvieron que sostener una penosa lucha hasta lograr que se les reconociera; unos fueron desterrados, otros perecieron en la hoguera, se encerró a otros cuantos en mazmorras, y a los más afortunados no se les hizo más que quemarles los libros. Pero poco a poco empezó a comprenderse que sus descubrimientos podían poner una fuerza inmensa en manos del gobierno. Los revolucionarios franceses, después de cometer el error de guillotinar a Lavoisier, emplearon a los colegas que le sobrevivieron en la manufactura de explosivos. En la guerra moderna todos los gobiernos civilizados han reconocido que los hombres de ciencia son los ciudadanos más útiles, siempre que se les pueda domesticar e inducir a poner sus servicios a disposición de un solo gobierno más bien que de la humanidad.

Lo mismo para el bien que para el mal, casi todo lo que caracteriza a nuestra época se debe a la ciencia. En la vida diaria disfrutamos de luz eléctrica, de la radio y del cine. En la industria utilizamos máquinas y energía que debemos a la ciencia. Gracias al aumento en el rendimiento del trabajo podemos dedicar ahora una porción mayor de nuestras energías a las guerras y a los preparativos para las guerras, y también permitir que los jóvenes permanezcan en la escuela más tiempo del que antes permanecían. Debido a la ciencia podemos, por medio de la prensa y la radio, diseminar noticias tanto verdaderas como equívocas, virtualmente a todo el mundo. Gracias a la ciencia podemos impedir, con mucha más eficacia que antes, que se escapen las personas no gratas al gobierno. Todo lo que constituye nuestra vida diaria y nuestra organización social es lo que es gracias a la ciencia.

A pesar de la profunda influencia que ejercen en la vida moderna los hombres de ciencia, son, en muchos aspectos, menos poderosos que los políticos. Hoy día los políticos tienen más influencia de la que jamás tuvieron en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Su relación con los hombres de ciencia es como la de los magos de Las mil y una noches con los duendecillos. El duende hace cosas asombrosas que el mago no podría hacer sin su ayuda; pero las hace sólo porque se le dice que las haga, no obedeciendo a un impulso propio. Así ocurre hoy con los investigadores de la energía atómica; un gobierno se apodera de ellos en sus hogares o en alta mar, y los pone a trabajar, esclavos, según el azar de su captura, de un lado o del otro. El político, cuando triunfa, no está sujeto a semejante coerción.

Los grandes hombres que se destacan en la historia han sido, en parte, bienhechores de la humanidad y, en parte, todo lo contrario. Unos, como los grandes innovadores religiosos y morales, han hecho cuanto estaba en su poder para que los hombres sean menos crueles unos con otros, y más generosos en sus simpatías. Algunos, como los hombres de ciencia, nos han proporcionado conocimientos de los procesos naturales, que por muy mal que se utilicen, deben considerarse en sí mismos como algo magnífico. Otros, como los grandes poetas, compositores y pintores, han dado al mundo esplendores y bellezas, que, en momentos de desaliento, contribuyen a hacer más soportable el espectáculo del destino humano. Pero otros, igualmente capaces, igualmente eficaces a su manera, han hecho todo lo contrario. No creo que la humanidad haya ganado nada con la existencia de Gengis Kan. No sé qué beneficio nos aportó Robespierre, y, a mi juicio, no hay ninguna razón para estar agradecidos a Lenin. Pero todos estos hombres, así los buenos como los malos, tienen una cualidad que no quisiera ver desaparecer del mundo, una cualidad de energía e iniciativa personal, de independencia de criterio y de visión imaginativa. Un hombre que posea estas cualidades puede hacer mucho bien, o mucho daño, y si la humanidad no ha de hundirse en la somnolencia, estos hombres excepcionales deben encontrar campo de acción, aunque es de desear que sus actos sean para el beneficio de la humanidad. Entre el temperamento de un gran criminal y el de un gran estadista puede haber menos diferencia de la que suele creerse. Es posible que si un encantador hubiera cambiado al Capitán Kidd y a Alejandro Magno uno por otro, al nacer, el uno hubiera seguido la carrera que en realidad fue realizada por el otro. Otro tanto puede decirse de algunos artistas; las memorias de Benvenuto Cellini nos representan a un hombre sin el respeto por la ley que todo ciudadano normal debe tener. En el mundo moderno, y, más aún, por lo que podemos prevenir, en el mundo futuro próximo, es y seguirá siendo casi imposible para un individuo llevar a cabo una obra de importancia si no consigue dominar una vasta organización. Si logra llegar a ser jefe de un Estado, como Lenin, o a poseer el monopolio de una gran industria, como Rockefeller, o a dominar el crédito, como el anciano Pierpont Morgan, su acción puede tener repercusiones importantes en el mundo. Y lo mismo en caso de ser un hombre de ciencia, si convence a algún gobierno de que su labor puede ser útil en la guerra. Pero el hombre que trabaje sin la ayuda de una organización, como el profeta hebreo, el poeta, el filósofo solitario a lo Spinoza, ya no puede abrigar la esperanza de alcanzar la importancia que los hombres de su clase llegaban a tener en épocas pasadas. Este cambio afecta al científico tanto como a hombres de otros tipos. En el pasado, los hombres de ciencia realizaban casi todos sus trabajos por sí solos, pero hoy necesitan un equipo y un laboratorio con muchos ayudantes. Esto sólo lo puede obtener mediante el favor de un gobierno, o en Norteamérica, de hombres muy ricos. Por tanto, ha dejado de ser un trabajador independiente, para convertirse en esencia en parte integrante de alguna organización de importancia. El cambio es muy de lamentar, porque era más probable que fueran beneficiosas las cosas que un hombre podía hacer en la soledad que las que puede hacer únicamente con la ayuda de los que estén en el poder. Quien desee influir en las cuestiones humanas sólo logrará triunfar como esclavo o como tirano; puede llegar a ser, como político, el jefe de un Estado, o vender su trabajo al gobierno como hombre de ciencia, pero en este caso deberá servir a los propósitos del régimen y no a los suyos propios.

Y esto es aplicable no sólo a los hombres de rara y excepcional grandeza, sino a una amplia escala de talentos. En las épocas en que hubo grandes poetas, hubo también un gran número de poetas menores, y cuando había grandes pintores había gran número de pintores de segundo orden. Los grandes compositores alemanes surgieron en un medio donde se apreciaba la música y donde muchos músicos de menor valía podían también destacarse. En aquellos días la poesía, la pintura y la música formaban parte vital de la vida ordinaria del hombre común, como ahora lo es sólo el deporte. Los grandes profetas fueron hombres que se destacaron de entre una multitud de profetas menores. La inferioridad de nuestra época, en esos aspectos, es el resultado inevitable de que la sociedad esté centralizada y organizada hasta un grado tal que la iniciativa individual ha quedado reducida a un mínimo. Siempre que el arte prosperó en el pasado, por regla general fue en comunidades pequeñas que tenían rivales entre sus vecinos, tales como las ciudades-Estado de Grecia, los pequeños principados del Renacimiento italiano, y las pequeñas cortes de los gobernantes alemanes del siglo XVIII.

Cada uno de estos gobernantes debía tener su músico, que a veces resultaba ser un Johann Sebastian Bach, pero aunque no lo fuera, siempre podía demostrar su mérito. Hay algo en las rivalidades locales que es esencial en esas preocupaciones, un algo que intervino incluso en la construcción de las catedrales, pues cada obispo deseaba tener una catedral más hermosa que la del obispo vecino. Sería bueno que en las ciudades fuera posible desarrollar un orgullo artístico que estimulara a una rivalidad mutua, y que cada una poseyera su escuela propia de música y pintura, despreciando al mismo tiempo la escuela de la ciudad vecina. Pero un patriotismo local de tal naturaleza no es fácil que prospere en un mundo de imperios y de libertad de desplazamiento. Un hombre de Manchester no abriga fácilmente los mismos sentimientos hacia un hombre de Sheffield que los de un ateniense respecto a un corintio, o que los de un florentino respecto a un veneciano. Pero, a pesar de sus dificultades, considero que si se quiere impedir que la vida humana se torne cada vez más incolora y monótona, tendrá que atacarse el problema de aumentar la importancia de las localidades.

El salvaje, a pesar de pertenecer a una pequeña comunidad, vivió sin que ésta pusiera grandes trabas a su iniciativa. Las cosas que quería hacer, por lo general cazar y guerrear, eran las que también querían hacer sus vecinos, y si acaso sentía inclinación por la hechicería, le bastaba con conquistar el favor de algún hechicero ya eminente en esta profesión, y heredar con el tiempo sus poderes mágicos. Si era un hombre de talento excepcional, podía inventar algún perfeccionamiento en las armas, o un nuevo sistema para cazar. Estas innovaciones no sólo no provocaban la hostilidad de la comunidad, sino que, al contrario, eran bien recibidas. La vida del hombre moderno es muy diferente. Si se pone a cantar en la calle, lo toman por borracho; si baila, lo reprende un policía por entorpecer el tráfico. Su jornada de trabajo, a menos que sea excepcionalmente afortunado, consiste en una labor monótona para producir algo que se apreciará, no por ser bella obra de arte, como el escudo de Aquiles, sino por ser útil. Una vez terminada su jornada, no puede, como el pastor de Milton, “contar sus cuitas bajo el espino del vallecico”, porque no suele haber vallecico cerca de donde él vive, o, si lo hay, está lleno de latas vacías. Y siempre, en nuestro modo de vida excesivamente regularizado, le obsesiona el pensamiento del mañana. De todos los preceptos de los Evangelios, el que ha pasado más inadvertido para los cristianos es el de no pensar para nada en el mañana. Si es prudente, el pensar en el día que vendrá le inducirá a ahorrar; si imprudente, tendrá la aprensión de no poder pagar sus deudas. En cualquier caso, el momento presente pierde su encanto. Todo está organizado, nada es espontáneo. Los nazis organizaron “La Fuerza por la Alegría”, pero la alegría prescrita por el gobierno es probable que no sea muy alegre. También para los que tienen ambiciones loables, el efecto de la centralización los enfrenta con la competencia de un gran número de rivales, y les obliga a someterse a las normas de un gusto demasiado uniforme. Si alguien desea ser pintor, no se sentirá satisfecho con competir con las personas del mismo pueblo que tengan la misma aspiración, y tendrá que irse a alguna escuela de pintura en una metrópoli donde probablemente acabará por comprender que es una medianía, y una vez que llegue a esta conclusión le entrará tal desaliento que sentirá la tentación de tirar los pinceles y dedicarse a hacer dinero o a beber, pues para llegar a ser algo notable es esencial cierto grado de confianza en uno mismo. En la Italia del Renacimiento se podía tener esperanzas de ser el mejor pintor de Siena, y esta posición podía ser suficientemente honrosa. Pero ahora uno no se contentaría con formarse en un pueblo pequeño y competir con sus vecinos. Sabemos demasiado y sentimos demasiado poco. Por lo menos sentimos muy poco de esas emociones creadoras en que se basa una vida digna. Somos pasivos respecto a lo que es importante y activos respecto a las cosas triviales. Si la vida ha de salvarse del aburrimiento interrumpido sólo por el desastre, hay que encontrar medios de restablecer la iniciativa individual, no sólo en las cosas triviales, sino en las cosas que realmente importan. No quiero decir con esto que debamos destruir aquellas partes de la organización moderna de las que depende la existencia misma de grandes poblaciones, sino quiero dar a entender que sería conveniente que la organización fuera mucho más flexible, que gozara de mayor autonomía local, y menos opresiva para el espíritu humano, por su inmensidad impersonal, de lo que ha llegado a ser gracias a su crecimiento increíblemente rápido y a su centralización, cuyo ritmo no han podido seguir nuestra manera de pensar y nuestros sentimientos.

Libros recomendados de Bertrand Russell en Amazon:

Por qué no soy cristiano -Bertrand Russell

Ensayos escépticos - Bertrand Russell

Ensayos filosóficos - Bertrand Russell